お客さまを理解し、喜びを提供する日本料理店|旬菜味空

此花区の下町で、高級料亭の味をリーズナブルに楽しめる日本料理店・旬菜味空。店主・筒井宏樹がこだわるのは、量やタイミングをお客さまごとに調整する“理解ある料理”。日本料理の職人不足解消にも尽力し、若手育成に力を注いでいる。

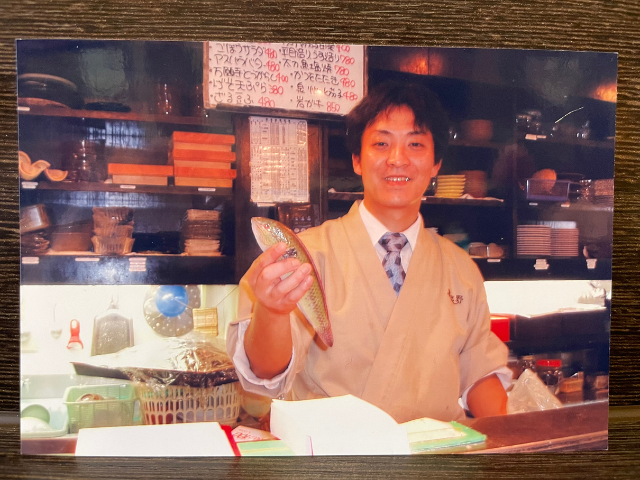

旬菜味空 店主 筒井宏樹(つついひろき)

Q:筒井さん、今日はよろしくお願いします。まず最初に筒井さんのされている事業内容からお聞かせいただけますでしょうか?

2016年10月に日本料理メインの旬菜味空を創業させていただきました。此花区という下町で北新地などの高級料亭に行かずとも、その味やお料理をリーズナブルなお値段でお楽しみいただける。そんなコンセプトをもったお店です。また、京都で有名なおばんざいもお楽しみいただいており、お陰さまで今年で9年目を迎えるお店です。

Q:ありがとうございます。筒井さんは地元愛知で半世紀以上も親しまれた老舗旅館のお生まれだと伺っております。どのような経緯で創業されたのでしょうか?

ありがとうございます。私は祖父、父と受け継がれてきた旅館を継ぐために、大学卒業後、義理の父が今も経営している大阪の日本料理店で修行をはじめました。そして娘さんと結婚させていただき家庭を持つことになります。が、その3年後に父が病に倒れてしまいました。そして旅館の経営が伸び悩んでいたこともあり、立て直しのために義父のお店を退職し、そのまま継ぐつもりで名古屋に帰ることにしたんです。しかし、自分の力不足で立て直せる目途が立たず旅館を閉める決断をしました。悔しい想いでいっぱいでしたが、当時は子供も小さく下を向いているわけにもいきません。なので再び大阪に戻り、京都をはじめ、数々の日本料理の名店で11年ほど修行を積ませていただき2016年に自分のお店を創業させていただきました。

Q:ありがとうございます。この10年間のご経験をふまえ、現在、大切にされている考え方などがあればお聞かせください。

値下げをしないことです。コロナ禍、集客のために多くの飲食店さんが値下げをされました。その選択肢も理解できます。しかし、私はしませんでした。なぜなら値下げをするということは、自分自身の価値を下げることになるからです。それと、値段を下げ売上を伸ばそうと思ったら必然的に多くのお客さまに平たく価値を提供していかなければなりません。ということは、値下げは目の前のひとりの大切なお客さまに集中することができなくなることを意味します。そう考えてお店を経営しております。

Q:筒井さんが提供されている価値とは、どんなものなのでしょうか?

お客さまを理解する、ということです。お客さまのお好みの量やタイミングにあわせ、そういった個々のご希望を対話の中でお客さまを理解し、お料理をお出しすることが私の提供する価値の一つです。具体的には、常連のお客さまがいつも注文されるお造りがあったとして、通常は4切れお出ししているところ、その日のご様子に合わせて2切れにする、といった対応です。高級料亭の味を堪能していただけることも一つの価値ですが、それ以上に大切なのは、お客様を理解し、ご都合に合わせたタイミングやお好みの量でお料理をお出しすること。これが私のこだわりであり、本当の価値だと考えています。

Q:自分のことを理解してくれている人がいる場所は、必然的に居心地の良い場所になりますよね。ありがとうございます。さて、ここで少し話の色が変わりますが、筒井さんは味空を経営する傍ら、調理師の育成などにも関わってらっしゃると伺いました。そんな活動の中で、人材不足である飲食業界にどんな問題点がお有りだと思われますか?

日本料理に限ったお話をさせていただくと、下積み期間の給料が安いということが問題点だと思っております。コロナ禍を除いたここ10年でたくさんのインバウンドが日本にやってきました。その需要の受け皿として日本料理の基礎が不要なインバウンド向けの出店が目立ってきています。たとえばお寿司です。お寿司も「握る」ということだけにフォーカスすれば数か月でできるようになります。つまり、数か月もすればお店に貢献できて、それなりのお給料がもらえる寿司職人になれるわけですね。一方で下積み期間は基本的には学ぶための期間です。なので給料が安い。その上、基礎から学ぶので期間も長くなる。このギャップが日本料理を目指す人が少なくなっていく要因だと思っています。お寿司が悪いってことではなく、日本料理の職人が減ってきている問題にフォーカスするとそう思いますね。

Q:なるほど。難しい問題ですよね。筒井さんはどのようにすれば、それらの問題が解決すると思われますか?

料理人の若返りだと思っています。今、私は日本料理の職人を中心に50名ほど集まる調理師団体の運営をさせていただいておりますが、42年の歴史があって高齢化してきているんですよね。それが悪いってわけではなく、高齢化してきてしまうと若い方がどうしても入ってきづらくなってしまうんですよね。そう思って、中でも若手の私が旗振り役となり、今、必死になって若い職人を集めています。そして、その若い職人たちに調理師団体を通して少しでも条件のよい求職情報を伝え、日本料理の職人不足問題に貢献できたらと思っております。

Q:ありがとうございます。インタビューも終盤ですが、ここで筒井さんの思う飲食業の素晴らしさをお聞かせください。

「飲む」「食べる」は人が生きていく上で必要不可欠なことです。衣・食・住なんていいますが、絶対になくならないことの一つなわけです。その食に付加価値をつけ、お客さまに喜びを提供することができます。そして、そのことに誇りを持つことができます。これが私の考える飲食業の素晴らしさだと思っています。

Q:でも、誇れる仕事として社会に認知されてなかったりもしますよね。

そうですね。そういう意味では、飲食業の社会的地位をあげていかなければならないと思っています。結婚の挨拶のときに相手の両親から、飲食店で働いていることに難色を示された、なんて話も聞きます。よくないですよね。そのためには、まずは飲食に従事する人を増やしていくことからだと思います。外国人雇用、刑務所から出所される方の復帰支援、コロナ禍で心の傷を負われてしまった方の社会復帰支援など、今までにないやり方、考え方で飲食に従事する人を増やしていきたいと思っております。

Q:ありがとうございます。最後になりますが、読者の皆さまへメッセージをお願いします。

継続は力なり。料理人を目指される過程の中で変化をすることも ときには大切です。ですが「料理人になる」という想いを継続して持てなければなれるものもなれません。頑張ってください。